デ・キリコ展

- gen kushizaki

- 2024年6月9日

- 読了時間: 6分

更新日:2025年5月28日

行ってきましたデ・キリコ展

恐らく「あーはいはいシュール系ねw」でひとくくりにされているであろうキリコなんですが

ダリやマグリットに影響を与え、のちのシュルレアリスムを生んだ元祖なのでそこは分けて考えたい

キリコの絵はシュールではなく「形而上絵画」要はメタフィジカってやつですね

哲学用語なんでややこしいんですが”物質を超えた抽象概念”、簡単に言っちゃうと精神的絵画でして、この「わけわからん感じ」が20世紀の初めに登場したのでみんな驚いたわけです

以前書いたキュビズムもわけわからん感じですが、あれは分解したってだけで「何か」を描いてましたよね

でもキリコの絵は「何を書いてるのかわからない」のですw

というのも形而上絵画と言うだけあってキリコの絵は至ってニーチェ的というか哲学なんですね

あくまで「深層心理に形を与えたら」という絵画なんですよ

はいもうこの段階でおわかりですよね

そうです「ややこしい」のですw

面倒くさいタイプ

キリコが表現しているのは個人的な深層心理であって、デジャブ感というかゲシュタルト崩壊というか

受け手としては想像の余地しかない世界なので一旦引き込まれたらあれこれ考えてしまいます

現に僕も見に行ったのは1週間くらい前なんですがそれ以来ずっと何かを考えていますw

で今回は大回顧展なんですけど、人物の歴史を時系列で掘り下げるという一般的な感じではなく

作品を主体にテーマ別で章立てされているので、年代的には行ったり来たりして若干ややこしいんですが

キリコの場合、同じモチーフの作品を何度も何度も描くのでテーマを中心にするしかないんですよね

時系列でやっちゃうと「あれ?これさっきもなかった?」というのばっかになるので逆に混乱するというね

ので何かとややこしそうなキリコなんですが、実は1910年代20年代に出尽くしてる感がありまして

90歳まで生きた画業70年なので色々進化はしつつも、結局元に戻ってくるので初期を抑えておけば結構余裕

有名な所でいうとこれ(1914)

キリコはいくつかのテーマがありまして、その1つである「広場シリーズ」

もうここにキリコの大部分が含まれています

まずなんと言ってもパースのおかしさ、光源の低さ(影がやたら長い)、もの悲しさ、黄昏時など

一貫してキリコの絵に共通するキーワードが多く出ています

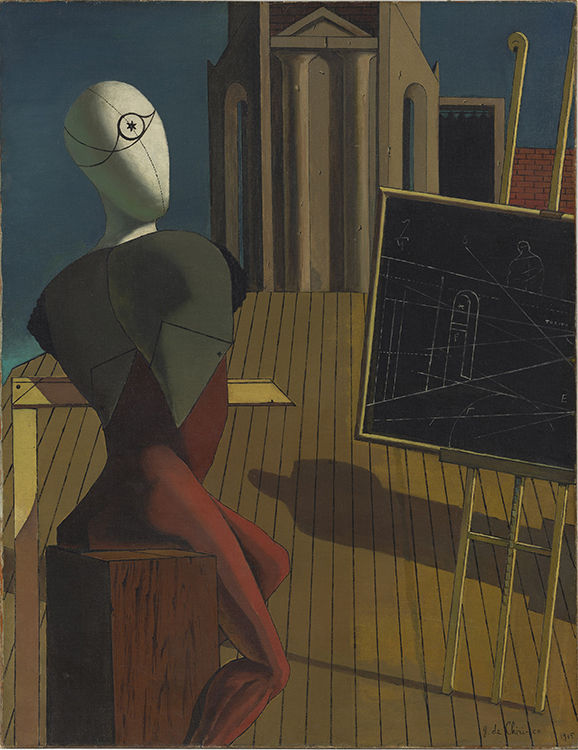

同時にマネキンシリーズも1914年

不安を与えるミューズたち(1916)

ちなみにこのミューズたちシリーズも全部で18個ありますw

これは1950年版

更に余談ですがこの「同じ物を何度も描く」という行為自体を後年ウォーホルなんかは面白がって、1982年にこんな作品を出したりもしていますが、元がキリコだと知らない人も結構いたりします

完全にイジってますねw

ミューズついでにいうと今回の扉絵でもある「形而上的ミューズたち」(1918)

「ヘクトルとアンドロマケ」(1917)

これは翌1918年版

ヘクトルとアンドロマケというトロイア戦争を題材にするのは第一次世界大戦の影響でしょうね

18年版のタイトルは確か「ヘクトルとアンドロマケの別れ」だったので1918年に大戦が終結した際の心象かな

画面が暗くなってるのも社会秩序が崩れていく中で自身も従軍しながら感じた表れなのかもしれません

あ、ちなみにこの18年版「ヘクトルとアンドロマケの別れ」を所蔵してるのは岡山の大原美術館なんですが

相変わらず大原美術館は良い物をきっちり抑えているセンスが本当に素晴らしいですよね

そして重要なのはこれ(1914)

ブルトンやアポリネールらが絶賛し、マグリットが感動して泣いたという「愛の歌」

のちのシュールにつながっていくこの不思議感

この作品自体は今回来てないのですが、これこそがキリコのいう形而上絵画の原点

美術的に言うとデペイズマンといって、要は全く関係ない無い物同士の組み合わせというんでしょうか

本来あるべき場所と異なる環境に置くことで意図的に違和感を発生させて不条理を表現する手法なんですね

で端から見たら何の関係も無いワケのわからん絵なんですが、もちろんキリコの中では全部意図があり

彫刻の頭部はサロモン・レイナッツ著書「古代ギリシャ彫刻」の本にあるアポロン彫刻の写真のコピーでして

ギリシャに生まれ17歳までギリシャにいたキリコなので、昔何かで見た思い出の彫刻なのでしょう

ゴム手袋も敬愛するティッツァーノの絵からの引用ですし、アーケード建築は住んでたイタリアの街の一角

後ろを走る汽車も鉄道技師だった父親の象徴なのでしょう、キリコの広場シリーズにはいつも出てきます

要するにキリコの絵はあくまで「思い出コラージュ」なんですよ

別に奇を衒ってメチャクチャ描いてるのではなく、自己の深層心理に形を与えたらこうなったんですな

でこれら初期作品でぶっちゃけデキリコワールドは完成してまして、これ以降はあくまで派生なんですが

その変わり方が面白いというか、その進化の過程こそがザッツキリコなのかもしれません

例えば第一次世界大戦が終わってからキリコは突然「やっぱ古典っしょ」と伝統絵画に目覚めますw

まあこれはキリコだけじゃないというか、時代的に致し方ないのかもしれません

大戦によって崩れていく価値観や引き裂かれていく世界の不条理を目の当たりにしたら人は当然秩序を求めるわけでして、過去の伝統や技術に回帰するのもまあそりゃそうだよなって気もします

でこうなりますw

もうなんならこうなりますw

キリコどこいったw

クールベっぽく描いてみたりね

でまあ紆余曲折ありまして、結局晩年には「シン形而上絵画」と言って帰ってくるんですが、その流れをわかりやすくマネキンで見てみるとですね

最初こうだったのが(1917)

こうなってw(1924)

さらにこうなって(1930)

で最後にこうなると(1970)

グルッと回って最後に帰ってきた「ヘクトルとアンドロマケ」は不思議と幸せそうに見えるんですよね

当初のもの悲しさは無く、表情なんて無いのにもかかわらず僕にはハッピーエンドに見えました

キリコの大きなテーマの中に「室内シリーズ」ってのもありまして最初はこれ(1916)

こうきて(1968)

さらにはっちゃけて(1971)

そしてこうくる(1971)

みんなメチャクチャかっこいいですよ

広場シリーズもここから(1934)

こうですからw(1969)

晩年のシン形而上絵画の何が最高って

ヒャッホーw

マネキンですらこうですからw

性格変わっとんがなw

めちゃくちゃ楽しそうやん

ていうか画面めちゃ明るいし

もはやポップアートですよね

初期の暗いのもすごくかっこいいんですが、僕は晩年のシン形而上絵画も結構好きだったりします

万人にお勧めするような物ではないんですが、もしこの面倒くさいおっさんに興味がわいたら

8月末までやってるので暇で死にそうな日があれば東京都美術館に足を運んでみるのもありかもしれません

結構笑えますよw

コメント